生成AIの学校「飛翔」は、あらゆるタスクに対応した最強のプロンプト(指示文)が学べるオンラインスクールです。

- 飛翔ではどんなことが学べるのだろう…?

- 飛翔のカリキュラムが知りたい。

- 飛翔の活用方法が知りたい。

- 飛翔で学んだら何ができるのかな…?

この記事では、飛翔で学べることや飛翔の効果的な活用方法をお伝えします。

飛翔に入会するか検討している方、すでに飛翔に入会している方、どちらにも参考になる内容です。

飛翔の入会を検討している方は、株式会社エキスパート代表の七里信一さんが開催している無料のChatGPTセミナーに参加してください。無料セミナーだけでも価値がありますよ!

\ 無料で12大特典をプレゼント! /

2023年1月から生成AIの学習を開始。2023年10月から七里信一さんが運営するAIスクール「飛翔」に参加。2024年6月に「認定プロンプトエンジニア試験」合格。七里さんのメルマガは2013年2月から登録して購読を続けている。2013年に開催された七里さんの6000人セミナーにも参加。過去に株式会社エキスパートの商品を複数購入・利用している。

【2025年11月】生成AIの学校「飛翔」のカリキュラム

生成AIの学校「飛翔」のカリキュラムをまとめました。

メインコース

受講前に学ぶこと

【1-1】本カリキュラムで学べること

【1-2】ChatGPTの使い方

【1-3】ChatGPTの誤動作を防ぐGoogle翻訳設定

【1-4】チャプロの会員登録

【1-5】Myプロンプトの登録方法

【1-6】プロンプトの配布・受け取り方法

【1-7】拡張機能で出来ること

【1-8】簡単な使い方

受講前に学ぶこと 確認テスト

AIリテラシー講座

【2-1】文章生成AIについて

【2-2】画像生成AIについて

【2-3】音声生成AIについて

【2-4】映像生成AIについて

【2-5】文章生成AIツール

【2-6】画像生成AIツール

【2-7】音声生成AIツール

【2-8】映像生成AIツール

【2-9】作業が生成AIに置き換わる

【2-10】生成AIを活用するメリット

【2-11】生成AIの未来と可能性

【2-12】著作権の問題

【2-13】プライバシーの問題

【2-14】ハルシネーション

【2-15】マーケティング業界の事例

【2-16】医療業界の事例

【2-17】教育業界の事例

【2-18】エンターテイメント業界の事例

AIリテラシー講座 確認テスト

生成AI活用方法講座

【3-1】生成が得意な事/苦手な事

【3-2】コンテンツ制作

【3-3】手順や工程の文章化

【3-4】思考のアシスト

【3-5】カスタマーサポート

【3-6】教育や学習

【3-7】規約やルールの作成確認

生成AI活用方法講座 確認テスト

プロンプトエンジニア養成講座

【4-1】プロンプトを作る

【4-2-1】配布プロンプトの使用方法

【4-2-2】スレッドを共有する

【4-3】8+1の公式

【4-4】記号・書式によるテキストの指示

【4-5】文章構造と構成要素の指示

【4-6】実行指示を作る

【4-7】変数を組み込む

【4-8】段落変数

【4-9】前提条件を作る

【4-10】単語を改善する

【4-11】出力形式を指定する

【4-12】出力フォーマットを決める

【4-13】スタイルとトーン(文体指定)

【4-14】読み手ペルソナ

【4-15】書き手ペルソナ

【4-16】文章ルール

【4-17】補足

【4-18】自動改善プロンプト

【4-19】プロンプト作成練習:お題を決める

【4-20】プロンプト作成練習:プロンプト構築の考え方

【4-21】プロンプト作成練習:プロンプトを公開する

プロンプトエンジニア養成講座 確認テスト

特殊プロンプト構築講座

【5-1】APIの概要と連携方法

【5-2】AIチャットの使い方

【5-3】直列実行と並列実行

【5-4】オートプロンプト

【5-5】オートプロンプト 応用編:直列コード

特殊プロンプト構築講座 確認テスト

チェーンプロンプト構築講座

【6-1】APIの概要と連携方法

【6-2】GeminiAPIを無料で利用する

【6-3】基本操作と画面構成

【6-4】ノードの設定

【6-5】入力ノード

【6-6】実行ノード

【6-7】抜き出しノード

【6-8】変数を活用したプロンプト

【6-9】合体変数の活用方法

【6-10】分割ノード

【6-11】結合ノード

【6-12】ループプロンプト

【6-13】インデント分割と多重変数

【6-14】出力ノード

【6-15】その他のノード

【6-16】 チェーンプロンプトの設計

【6-17】 入力ノードを作る

【6-18】 情報を具体化する

【6-19】目次の作成

【6-20】 目次を多重変数にする

【6-21】本文の生成

【6-22】出力をまとめる

【6-23】SEO記事を作成するチェーンプロンプト

チェーンプロンプト構築講座 確認テスト

スライド作成講座

【7-1】制作フローを理解する

【7-2】成果物の名詞を洗練する

【7-3】章構成を設計する

【7-4】入力情報を特定する

【7-5】成果物の下書きを作る

【7-6】Gammaで多媒体に展開する

【7-7】成果物を手作業で仕上げる

スライド作成講座 確認テスト

画像生成講座

【8-1】画像生成AIについて

【8-2】DALL-E:プロンプト作成

【8-3】DALL-E:画像の修正

【8-4】Midjourney:コマンド操作

【8-5】Midjourney:プロンプト作成

【8-6】MidJourney:パラメータ設定

【8-7】Adobe Firefly:基本操作

【8-8】Adobe Firefly:設定

【8-9】Adobe Firefly:編集

【8-10】Stablediffusion の使い方

【8-11】ImageFX:概要と登録方法

【8-12】ImageFX:基本の操作

【8-13】ImageFX:パラメータ設定

【8-14】Flux

画像生成講座 確認テスト

GPTs構築講座

【9-1】GPTsについて

【9-2】ブラウジング機能①

【9-3】ブラウジング機能②

【9-4】ブラウジング機能③

【9-5】画像生成

【9-6】コードインタープリター(画像処理)

【9-7】コードインタープリター(計算)

【9-8】コードインタープリター(データ分析)

【9-9】ファイル保存・検索

【9-10】ファンクションコーリング

GPTs構築講座 確認テスト

映像制作講座

【10-1】映像生成AIとは?

【10-2】ショート動画制作①|ショート動画とは?

【10-3】ショート動画制作②|流行コンテンツを知る

【10-4】ショート動画制作③|事前準備・概要

【10-5】ショート動画制作④|AIでシナリオ・構成設計

【10-6】ショート動画制作⑤|素材画像を作る

【10-7】ショート動画制作⑥|映像生成AIで動画化

【10-8】ショート動画制作⑦|効果音を作る

【10-9】ショート動画制作⑧|BGMを作る

【10-10】ショート動画制作⑨|【動画編集】映像をつなげる

映像制作講座 確認テスト

業務特化AI活用コース

AI業務活用の基本プロセス

【AI業務活用の基本プロセス】全体フローの理解

【AI業務活用の基本プロセス】準備フェーズ

【AI業務活用の基本プロセス】確認・加工フェーズ

【AI業務活用の基本プロセス】生成フェーズ

AI業務活用の基本プロセス 確認テスト

AIツール実践コース

無料生成AIツール紹介

Google AI Studio①

Google AI Studio②

Napkin AI

Gamma①

Gamma②

ChatGPT

ChatGPT|基本機能

ChatGPT|Canvas機能

Gemini

Gemini|基本操作

Gemini|Canvas

Gemini|Gem

Felo

Felo|基本操作

Felo|マインドマップと図解

Felo|スライド生成

NotebookLM

NotebookLM|基本操作

NotebookLM|その他の機能

イルシル

イルシル|スライド生成

Dify

Difyとは?

Difyにアクセスする

チャットボットを作る

チャットボットの変数設定

アプリの共有・ログの確認

RAGを活用したチャットボットの基礎知識

RAGを活用したチャットボット作成①チャンク設定

RAGを活用したチャットボット②検索設定

RAGを活用したチャットボット③検索テスト

RAGを活用したチャットボット④プロンプト設定

チャットボットの追加機能:ビジョン

チャットボットの追加機能:会話補助

チャットボットの追加機能:音声対応

チャットボットの追加機能:コンテンツのモデレーション

チャットボットの追加機能:アノテーション返信

技術コース

機械学習講座

【1-1】機械学習入門講座で学べること

【1-2】AIとは何か?

【1-3】AIと機械学習の関係

【1-4】機械学習の種類

【1-5】機械学習に必要な基礎統計学

【1-6】ディープラーニングとは?

【1-7】AIと機械学習の発展の歴史

【1-8】機械学習のワークフロー概要

【1-9】データの前処理と探索的データ分析

【1-10】特徴量エンジニアリング

【1-11】最適化問題と探索アルゴリズム

【1-12】教師あり学習:回帰モデル

【1-13】教師あり学習:分類モデル

【1-14】モデルの評価と選択

【1-15】アンサンブル学習

【1-16】教師なし学習:クラスタリング

【1-17】教師なし学習:次元削減と異常検知

【1-18】ベイズ統計学と確率モデル

【1-19】時系列分析と状態空間モデル

【1-20】ニューラルネットワークの基礎

【1-21】畳み込みニューラルネットワーク(CNN)の概要

【1-22】再帰型ニューラルネットワーク(RNN)の概要

【1-23】生成モデルの概要とGANの仕組み

【1-24】オートエンコーダ(Autoencoder)の基本構造

【1-25】物体検出技術の概要

機械学習講座 確認テスト

Google Apps Script活用講座

【2-1】この講座で学べること

【2-2】GASとは?

【2-3】Googleサービスとの連携

【2-4】GASでできること

【2-5】GASの仕組みと特徴

【2-6】スプレッドシートとの連携

【2-7】Gmailとの連携

【2-8】Googleカレンダーとの連携

【2-9】Googleフォームとの連携

【2-10】ChatGPTとGoogleサービスの連携

【2-11】Chatworkとの連携

【2-12】APIサービスの紹介と活用案

【2-13】GoogleアカウントとGoogleドライブの準備

【2-14】スクリプトエディターの便利機能

【2-15】スクリプトの実行とログの確認

【2-16】権限設定と認証の仕組み

【2-17】変数の定義と使い方

【2-18】データ型の確認と変換

【2-19】変数の結合

【2-20】四則演算

【2-21】関数の使い方と再利用

【2-22】条件分岐の使い方

【2-23】繰り返し処理の使い方

【2-24】配列とオブジェクトを使ったデータ管理

【2-25】forEach文を使った繰り返し処理

【2-26】データのフィルタリング

【2-27】Loggerを使ったデバッグと確認

【2-28】スプレッドシートとの連携

【2-29】さまざまな実行方法

【2-30】トリガー機能での実行設定

【2-31】GPTとスプレッドシートの連携

【2-32】chatworkの自動化

【2-33】chatworkとgmailの連携

【2-34】AIを活用したコード生成の手法

Google Apps Script活用講座 確認テスト

認定試験について

生成AIプロンプトエンジニア検定(受講料無料)

生成AIプロンプトエンジニア検定について

学科試験の受験方法

実技試験:5つのお題を決める

実技試験:プロンプトを登録する

認定証の申請方法

ビジネスコース

速読活用講座

【3-1】速読活用講座 Part1

【3-2】速読活用講座 Part2

【3-3】速読システム

AIマンガ制作講座

AIマンガの作り方

CanvaとDALL-E3で4コマ漫画を作ろう

CanvaとStable Diffusionで日記漫画を作ろう

飛翔生の皆さまへ特別なご案内

【七里式】AI漫画制作講座

【七里式】AI漫画制作講座

AI×事務で在宅ワーク!オンライン秘書のはじめ方講座

【3-1】オンライン秘書とは?在宅で活躍する新しい働き方

【3-2】オンライン秘書の業務と必要なスキル

【3-3】オンライン秘書の1日 在宅ワークのリアル

【3-4】オンライン秘書の始め方 準備からお仕事獲得

【3-5】 オンライン秘書の収入とステップアップの方法

【3-6】 オンライン秘書への転身 先輩のストーリー

【3-7】オンライン秘書コミュニティ「AI秘書課」ご案内

その他

zoom定期セミナーアーカイブ

エキスパ質問会アーカイブ

アフィリエイトについて

プロンプトの学習が中心となります。他にも生成AIの基礎から応用、ビジネスリテラシーが学べますよ!

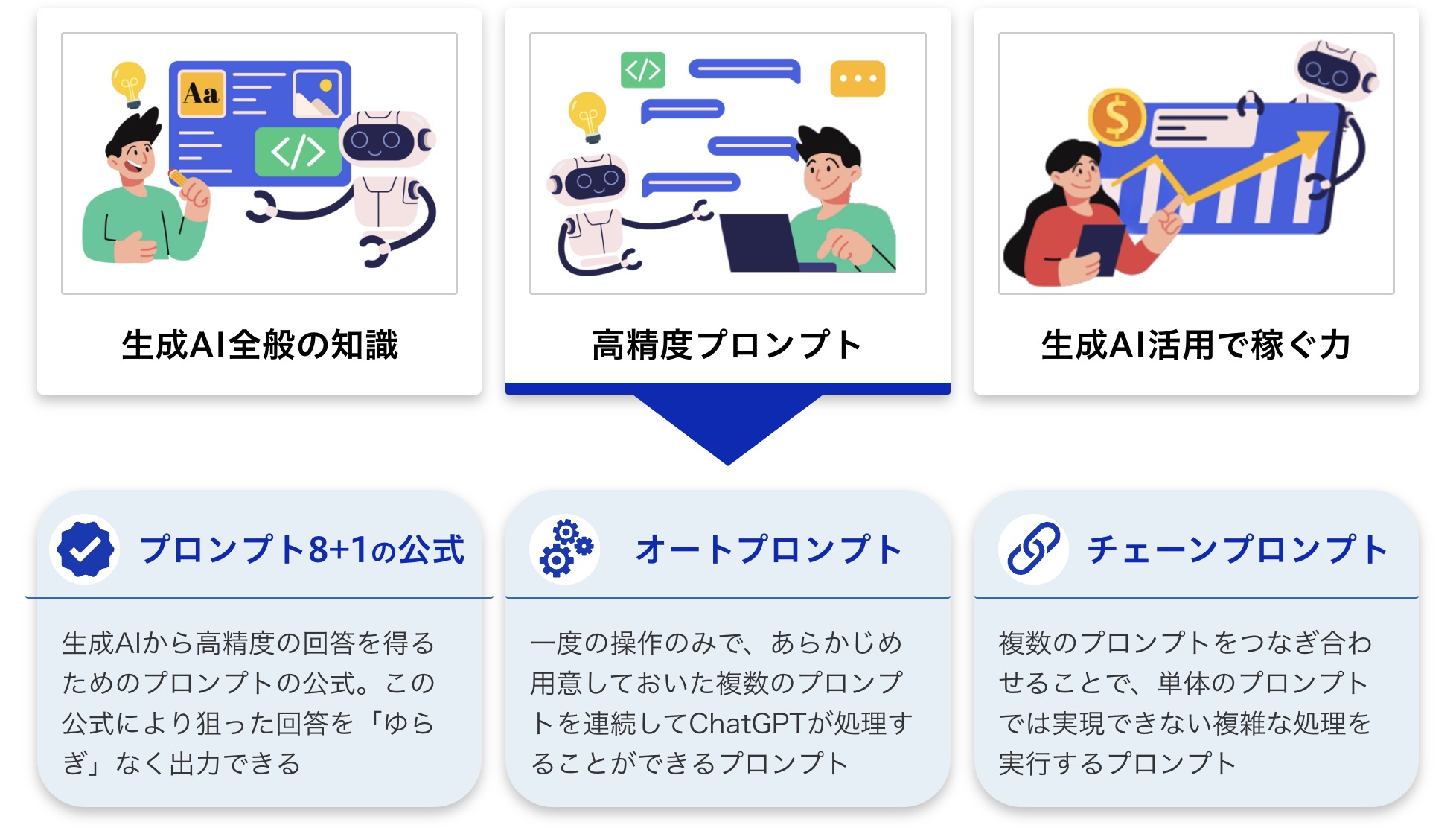

生成AIの学校「飛翔」で学べること

生成AIの学校「飛翔」は、どんな業務にも対応できる最強のプロンプトが学べます。

生成AIを効果的に活用したいなら、必ずプロンプトは学んでください!

最強のプロンプトが学べる!

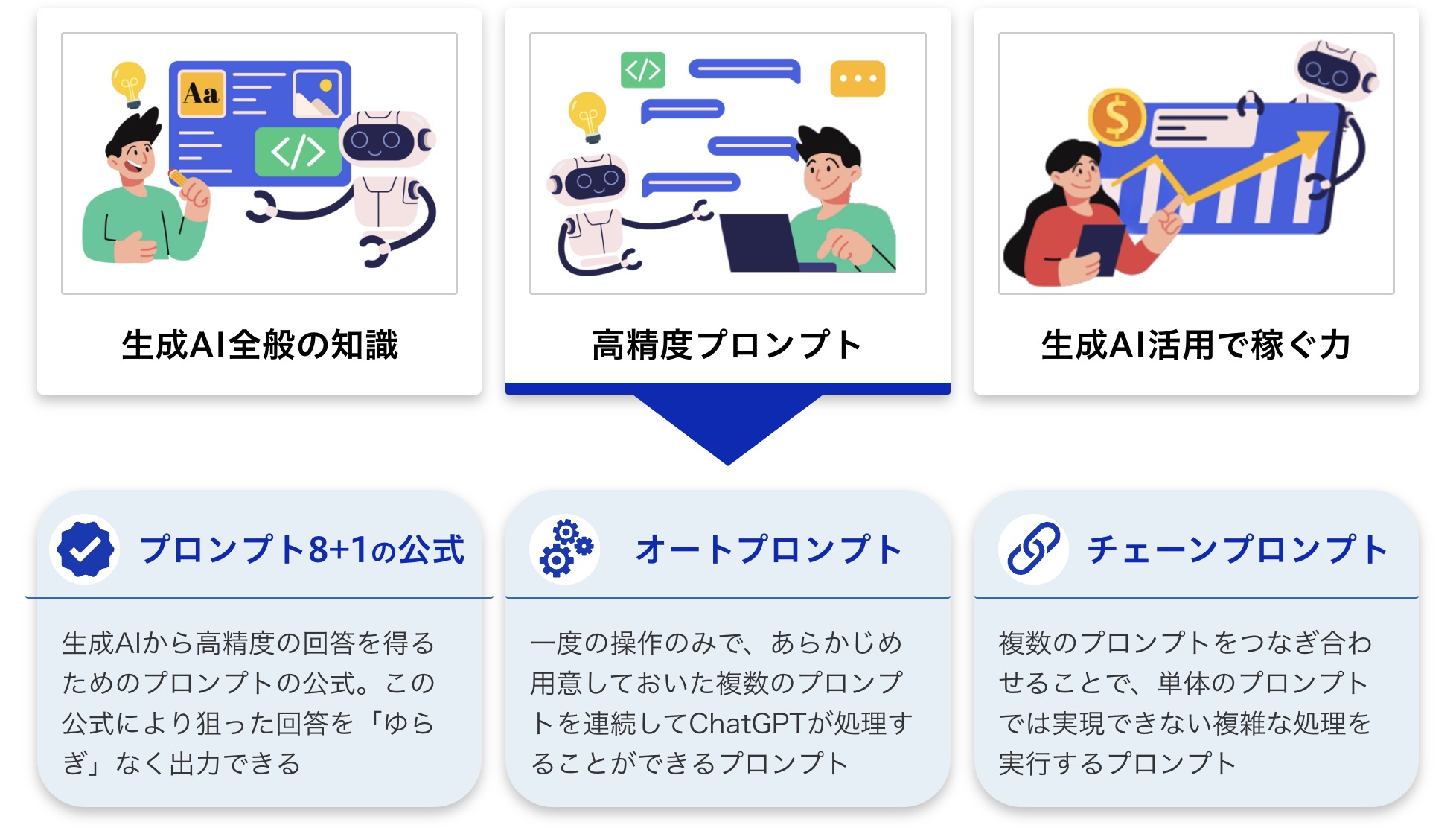

飛翔で学ぶプロンプトは下記の3つです。

- 七里式プロンプト「8+1の公式」

- オートプロンプト

- チェーンプロンプト

- 七里式プロンプト「8+1の公式」は、生成AIから高精度の回答を得るためのプロンプトです。このプロンプトが全てのベースになります。

- オートプロンプトは、一度の操作のみで複数のプロンプトを連続して生成AIが処理するプロンプトです。

- チェーンプロンプトは、複数のプロンプトをつなぎ合わせることで、単体のプロンプトでは実現できない複雑な処理を実行するプロンプトです。

この3つのプロンプトを使いこなすことで、あらゆる成果物の作成が可能になります。

プロンプトの技術が身につけば生産性が爆上がりすること間違いなしです!自分の業務効率化はもちろん、他人に教えて収益化できるほどの技術が身に付きます!

プロンプトの重要性は下の記事で解説しています。

簡単に説明すると、「プロンプトは生成AIを活用する上で欠かせない技術で、なくならない!」ということです。

生成AI全般の知識が学べる!

飛翔を使ってしっかり学習することで、生成AI全般の知識が手に入ります。

教材は生成AI超初心者からでも理解できる内容で、生成AIを人に教えられるくらいの知識が身に付きますよ!

画像生成やChatGPTの機能紹介も教材に含まれているので、周辺知識の概要を掴むことが可能です。

ほかにも、速読講座、オンライン秘書講座、AI漫画制作講座などのユニークな講座もあるので内容がとても充実していることがわかります。

七里信一さんが開催するZOOM質問回では、最新情報をキャッチできますし、直接の質問も可能です。

飛翔は、これらの生成AIの知識を体系的に学べることに価値があります。

飛翔のコンテンツだけを順番に学習しておけばOKです!ネット上に散らばった情報で混乱しないように注意しましょう。

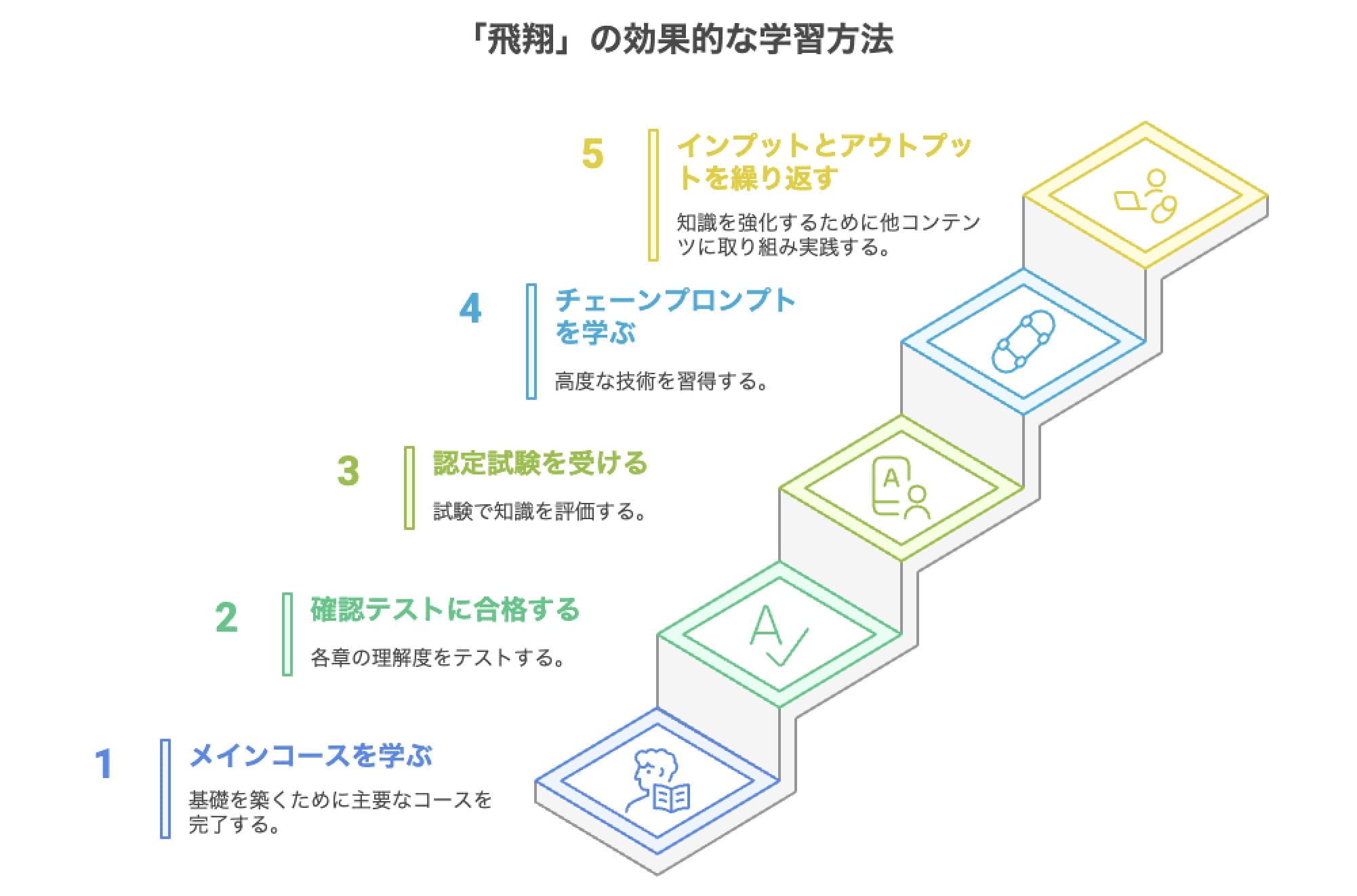

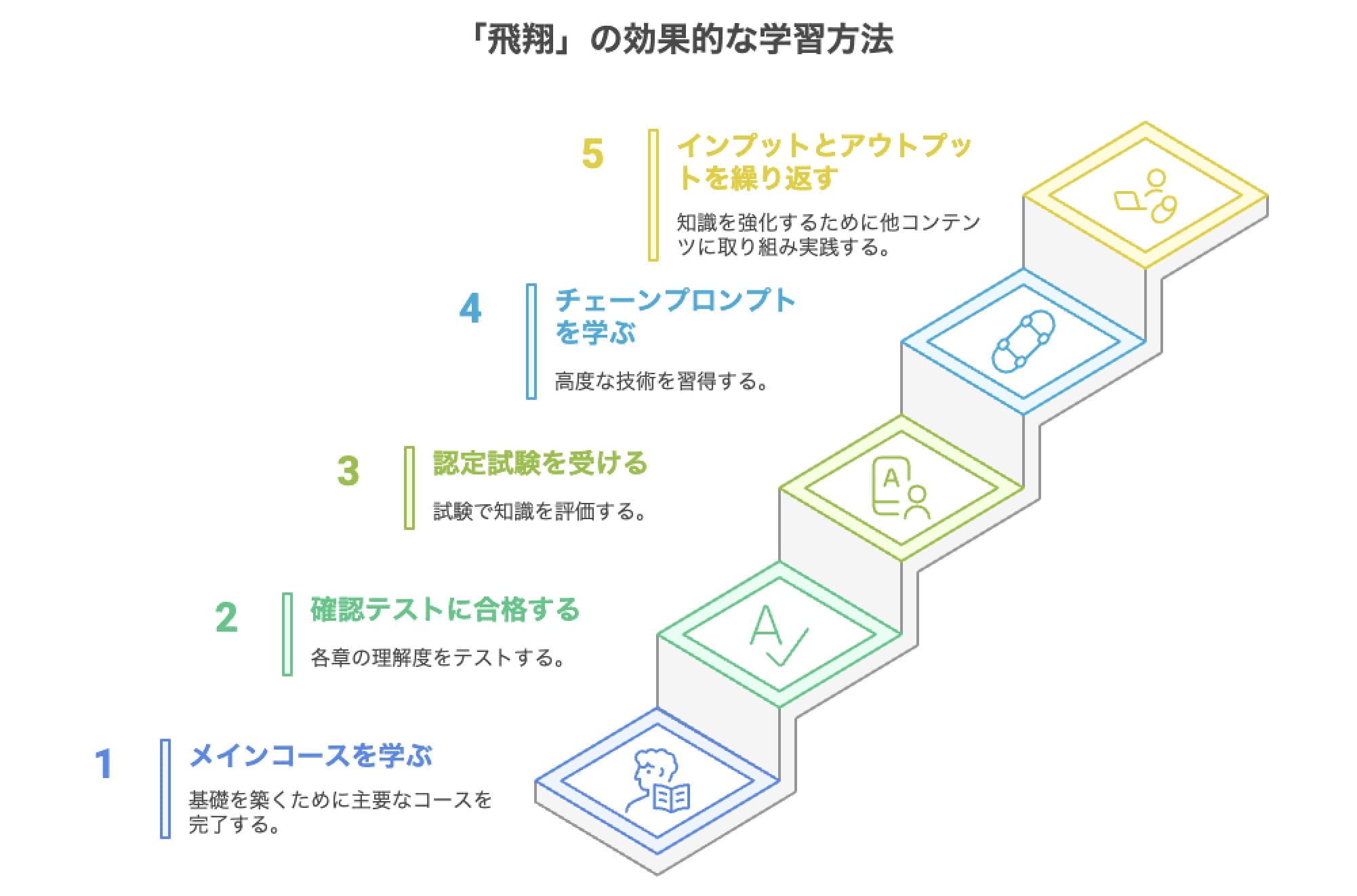

飛翔の効果的な学習方法

生成AIの学校「飛翔」の学習を効果的に行うステップは下記の通りです。

①メインコースから順番に学習する

まずは、教材のメインコースである「受講前に学ぶこと」から、「プロンプトエンジニア養成講座」までを順番に学習しましょう。

生成AIの基本やプロンプトの基礎である七里式プロンプト「8+1の公式」が学べます。

特に七里式プロンプト「8+1の公式」は、すべてのベースとなるプロンプトなので徹底的に頭に叩き込みましょう!

各章、動画が数分単位で細かく区切られているので学習しやすいと思います。

教材の「受講前に学ぶこと」から「プロンプトエンジニア養成講座」までは、できれば3周以上は学習したいです。とにかく徹底的に学んでほしい部分です。

②各章の確認テストを受ける

各章の最後に確認テストがあります。

確認テストに合格すると「合格」という称号が手に入ります!

全コースの確認テストに合格すると「修了証」がもらえますので、修了証をもらえるようにがんばりましょう。

③認定プロンプトエンジニア試験を受ける

「プロンプトエンジニア養成講座」まで学習し終えたら、認定プロンプトエンジニア試験を受けましょう。

今まで学習した知識があれば問題なく合格できます。

合格すると認定書がもらえますので、認定書をもらうことをモチベーションに頑張ってみましょう!

ここまでくれば、基本となる七里式プロンプト「8+1の公式」は理解できているはずです。

④基礎が身に付いたらチェーンプロンプトを学ぶ

基礎となる七里式プロンプト「8+1の公式」が使えるようになったら、次に「チェーンプロンプト構築講座」を学習してください。

「チェーンプロンプト構築講座」が応用編となります。

一気に難易度が上がりますが、チェーンプロンプトの使い方を習得すれば鬼に金棒です。

複雑な業務もボタン一つで一気に完了します。クライアントに数十万円で販売できるくらいの技術です。

この章が難しいと感じたら、一旦飛ばして他の講座を順番に受けましょう。

⑤インプットとアウトプットをセットで行う

各動画にコメントをするところがありますので、必ずコメントを残すようにしましょう。

インプットとアウトプットをセットで行うことで、知識が定着します。

課題をこなしながら進めていけるので、自動的にアウトプットもできるはずです。

教材を進めることを目的にするのではなく、理解して活用することを目的にすると理解度も一気に上がりますよ!

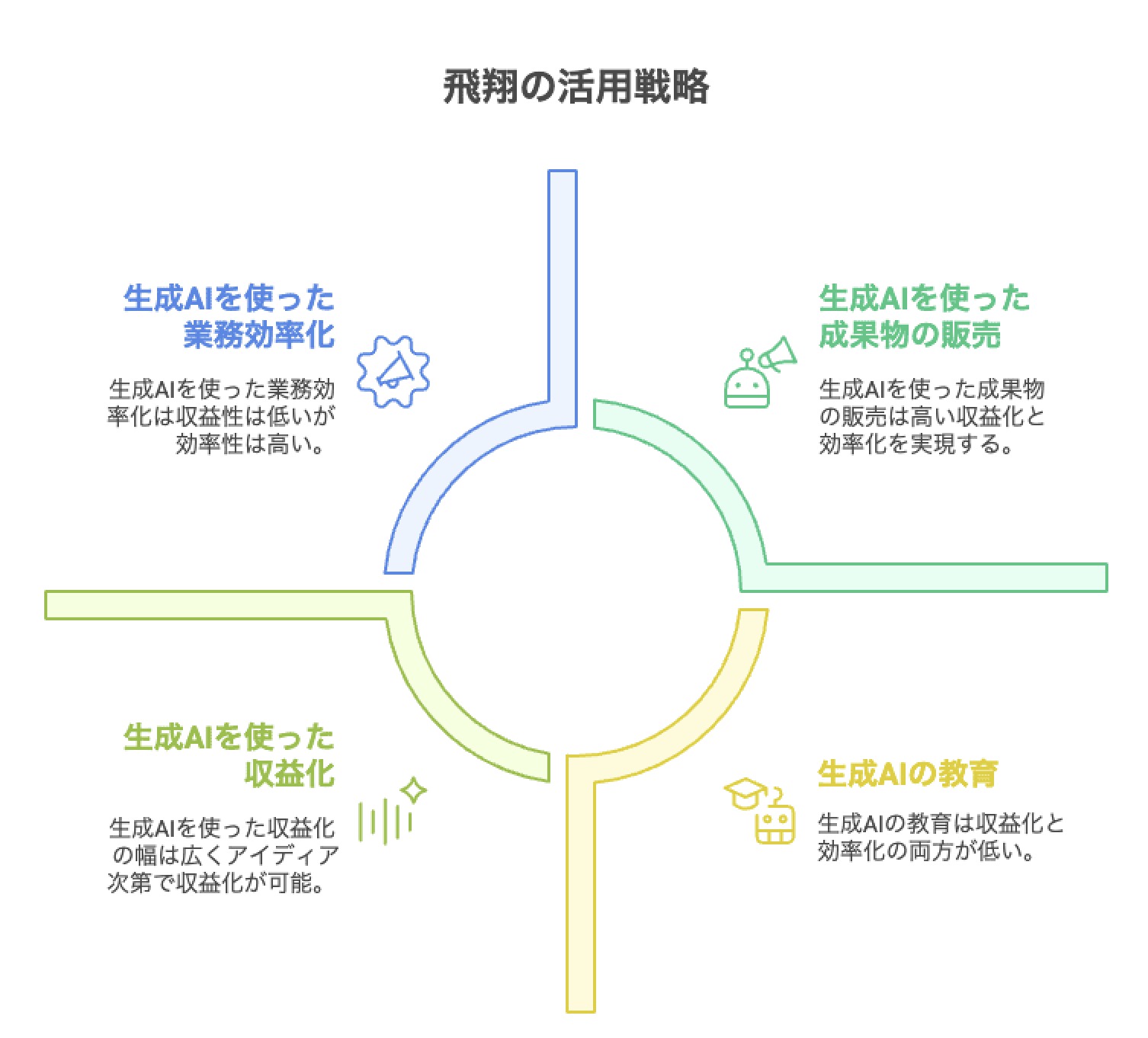

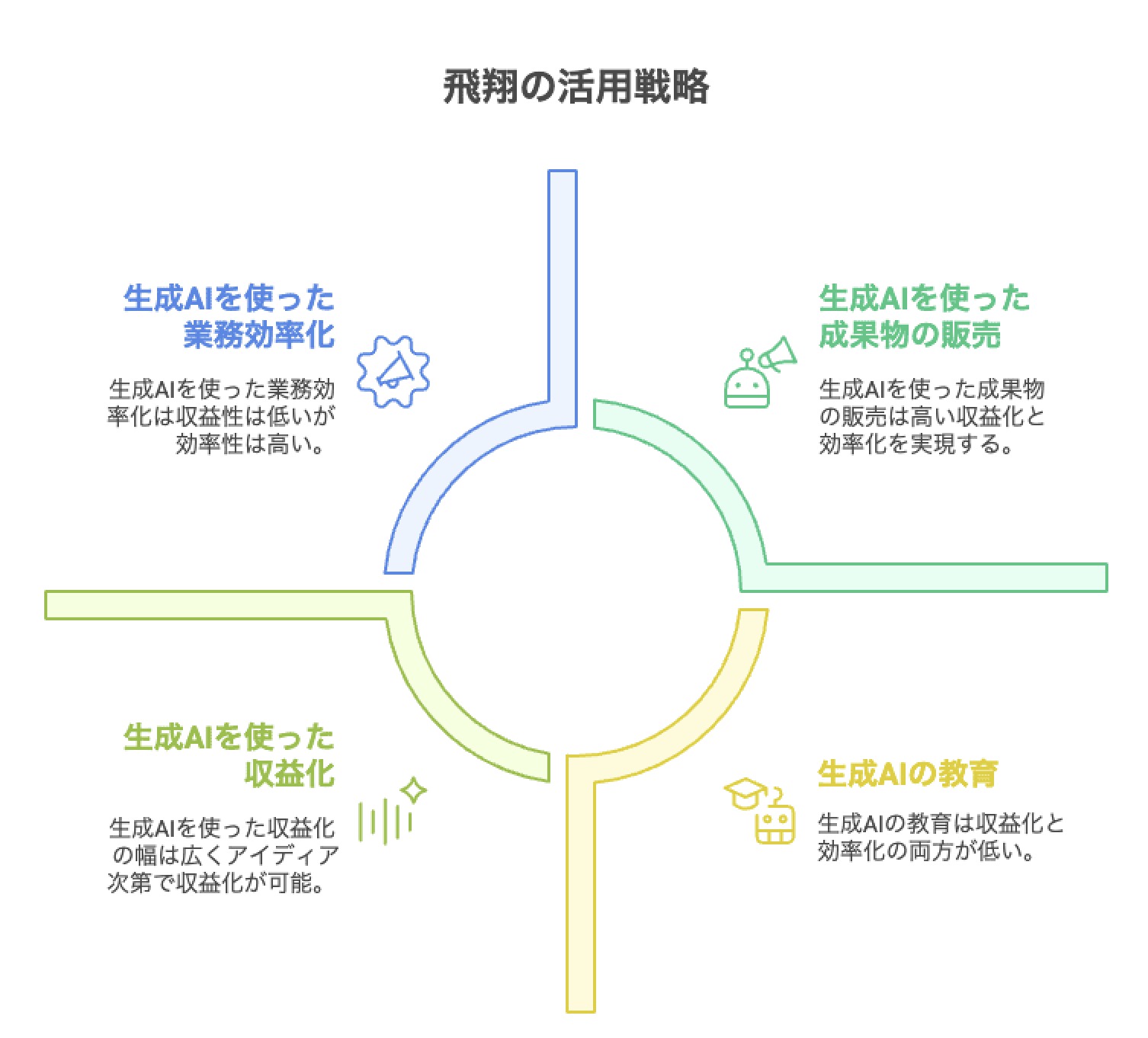

飛翔の効果的な活用方法

「飛翔で学んだ知識をどう活用するのか?」が一番大切です。

ここでは、飛翔で学んだ知識の効果的な活用方法を紹介します。

自分の業務を効率化する

まずは、自分の業務で生成AIが使える業務があったら集中的に効率化を進めていきましょう。

単純作業、ルーティーン作業、面倒くさい業務…。仕事でもプライベートでも何でもOKです。

生成AIを使って業務を効率化して、自分の時給単価を上げましょう。

自分の時給単価が上がるということは、実質的に稼いだことと同等です。

生成AIを使って自分の業務改善に成功したことは実績になります!

成果物の販売 or 生成AIの教育業で収益化

自分の業務を改善したら、次は生成AIを使った成果物を販売するか、他人に生成AIの使い方を教えるビジネスをすると良いでしょう。

生成AIを使った成果物の例としては、書籍やブログなどの文章生成系が一番わかりやすく作りやすいと思います。

アイディア出しなどの壁打ちを生成AIで行い、今まで学んだ知識をフルに活かして収益化を狙いましょう。

生成AIの使い方を教えることで収益を得る方法も良いと思います。

飛翔ではコンテンツの使用許可が出ており、収益化することが可能です。

※ノウハウの転用は買い切りで購入した方に限ります。月額購入者は対象外です。

以上、見てきた通り収益化の幅はかなり広いと思います。

自分のできる範囲で収益化を目指してみてくださいね!

まだ飛翔に入っていない方は、七里信一さんの無料セミナーを受けてください!

\ 無料で12大特典をプレゼント! /

コメント